サイレントキラーの「大動脈瘤」

血液が通る血管に「こぶ(瘤)」が出来た状態の事です。イメージとしては水風船のようなものです。水を流し込むほどに風船は膨れ、ある時点で破裂します。動脈瘤の恐ろしさは、破裂するまで気づかないという点です。大動脈瘤・大動脈解離診療ガイドラインによると、腹部大動脈瘤が破裂した場合、その死亡率は90%と報告されています。

昨日まで元気だったのに・・・というような突然死につながる病と言えます。

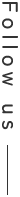

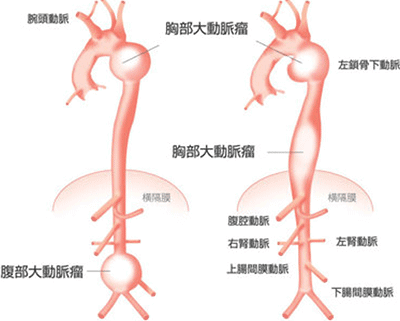

大動脈の外観

全身に血液を送る大動脈は、直径が2~3cmと500円玉くらいの大きさで、体の中で一番大きな血管です。図のように心臓から上向きに出た後、弓なりに曲がった後にお腹の方へと下っていきます。心臓から横隔膜までを「胸部大動脈」、横隔膜から下を「腹部大動脈」といいます。

全身に血液を送る大動脈は、直径が2~3cmと500円玉くらいの大きさで、体の中で一番大きな血管です。図のように心臓から上向きに出た後、弓なりに曲がった後にお腹の方へと下っていきます。心臓から横隔膜までを「胸部大動脈」、横隔膜から下を「腹部大動脈」といいます。

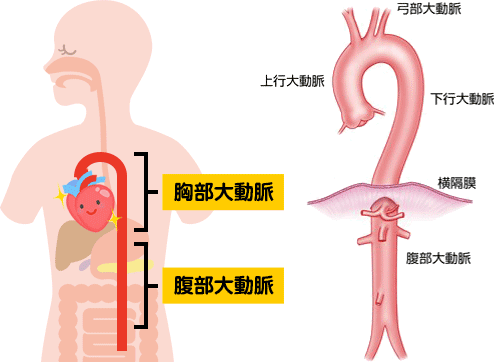

大動脈の血管構造

大動脈は内側から、内膜、中膜、外膜の3層構造になっています。3層全体での厚さは2㎜程度で、心臓から送り出される血液の強い圧力に耐えられるようにできています。

大動脈は内側から、内膜、中膜、外膜の3層構造になっています。3層全体での厚さは2㎜程度で、心臓から送り出される血液の強い圧力に耐えられるようにできています。

この丈夫なはずの血管構造が、何らかの要因で脆弱化することで血圧に耐え切れずに、外に膨らんでしまうことで動脈瘤が生じます。

日本ステントグラフト実施基準管理委員会

http://stentgraft.jp/ より引用

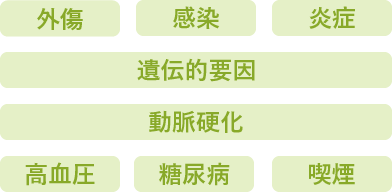

大動脈瘤の原因

多くの場合が血管の老化現象である動脈硬化です。高血圧症や、糖尿病、喫煙者などは動脈硬化がより早く進行します。

多くの場合が血管の老化現象である動脈硬化です。高血圧症や、糖尿病、喫煙者などは動脈硬化がより早く進行します。

また、遺伝的に血管の弱い方などは若い時に動脈瘤が生じることがあります。その他、外傷や感染などが要因として挙げられます。

血管構造が脆くなってしまう要因は様々ですが、動脈瘤の拡大や破裂のリスクを増加させないためには血圧の管理が重要です。

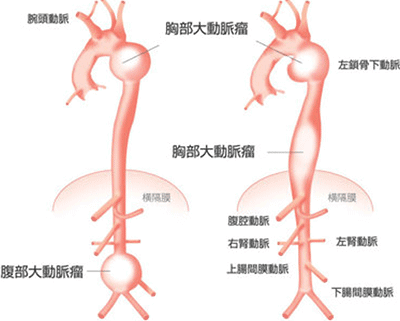

大動脈瘤が生じる場所

手術適応基準などの治療方針が異なるため、図のように胸部大動脈瘤、腹部大動脈瘤に分けられます。

日本ステントグラフト実施基準管理委員会 http://stentgraft.jp/ より引用

日本ステントグラフト実施基準管理委員会 http://stentgraft.jp/ より引用

胸部大動脈瘤:心臓~横隔膜までの大動脈に生じた大動脈瘤

腹部大動脈瘤:横隔膜以下の大動脈に生じた大動脈瘤

大動脈瘤の形状

紡錘状瘤は、大動脈全体が膨らんだ形。

紡錘状瘤は、大動脈全体が膨らんだ形。

嚢状瘤は、大動脈壁の一部が膨らんだ形。紡錘状瘤に比べて破裂のリスクが高いとされています。

自覚症状について

基本的には無症状ですが、膨れた血管が、神経など近くの組織を圧迫することで現れる症状もあります。

- 声がかすれる(嗄声)

- 食事が喉を通りにくい、気管に入る(誤嚥)

- お腹の辺りで拍動を触れる

- 腰痛

このような症状がある場合は、かなり危険な状態に陥っている可能性が高いと言えます。

自覚症状に乏しい病気のため、破裂するまで動脈瘤の存在自体に気づかない場合も多いとされています。動脈瘤の発見に至る経緯の60%が定期検査や健康診断などで偶然発見されるといった報告もあります。

破裂した時の症状としては、胸、背中、腰、お腹などに激しい痛みが生じます。

出血により血圧が保てない場合には、意識を保つことも困難になります。

動脈瘤の存在を把握されていて、このような症状があった場合は、救急車を呼んだり、周りに助けを求めるなど速やかな行動が命をつなぎとめるために重要となります。

大動脈瘤の検査

超音波検査やCT検査を用いて確定診断を行います。

なかでもCT検査は、治療の方法を検討するにあたっても必須の検査となります。

治療法について

治療の原則は、瘤を破裂させないことです。

瘤の大きさや、形状などにより破裂の危険性を判断したうえで治療方針が決定されます。

破裂の危険性が大きい場合には、人工血管に置き換える必要があります。

手術をする必要がない場合でも、破裂を予防する対策が必要です。

胸部大動脈瘤、腹部大動脈瘤では、概ね50-60mm以上というのが手術適応の目安とされていますが、定期検査による瘤の拡大速度が速い場合には、手術適応となることもあります。

1お薬での管理

降圧薬や日常生活の制限など、血圧が高くならないように管理して、瘤(こぶ)の拡大や破裂を防止します。ただ、瘤を小さくすることは期待できないため、定期的な画像検査で瘤が大きくなっていないかを確認する必要があり、また必要に応じて外科手術を選択することとなります。

2外科的治療

瘤が出来た部位を切除して、人工血管をつなげる治療法です。

瘤の部位により、人工心肺を用いるかどうか、切開部位(胸骨正中切開、左開胸、開腹)などアプローチ方法が異なります。入院期間は2週間ほどです。

人工血管は半永久的に使用可能です

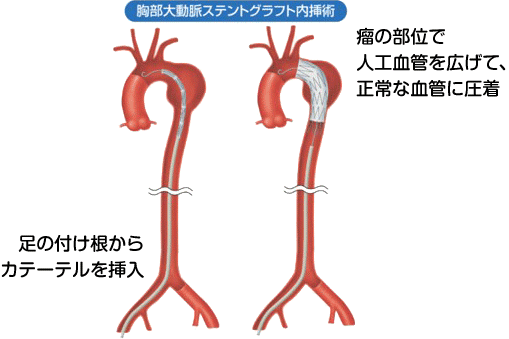

3ステントグラフト治療

カテーテルを使って、人工血管を瘤ができている箇所に植え込む治療法です。

瘤ができた場所に血流が当たらないようにすることで破裂を防ぎます。

- 足の付け根からカテーテルを挿入

- 折りたたまれた人工血管を、カテーテルを通して瘤のある部位まで到達させます

- 瘤の部位に来たら人工血管を広げて、血管に圧着させます

- カテーテルを引き抜いて治療は終了

外科手術に比べると、患者さんの負担は小さくなりますが、人工血管を手縫いで縫合する外科手術に比べて確実性に欠けます。ステントグラフトでは、瘤(血管壁の脆くなった箇所)そのものは残存します。また血管に圧着したはずのステントグラフトの隙間から血液が漏れ出す「エンドリーク」が生じると瘤へと血流が流れ込むので、破裂の危険が再度生じることになります。外科手術かステントグラフトかの選択は、個々の手術リスクなどを考慮し決定されます。

外科手術に比べると、患者さんの負担は小さくなりますが、人工血管を手縫いで縫合する外科手術に比べて確実性に欠けます。ステントグラフトでは、瘤(血管壁の脆くなった箇所)そのものは残存します。また血管に圧着したはずのステントグラフトの隙間から血液が漏れ出す「エンドリーク」が生じると瘤へと血流が流れ込むので、破裂の危険が再度生じることになります。外科手術かステントグラフトかの選択は、個々の手術リスクなどを考慮し決定されます。

動脈瘤と診断された後の、生活上の注意点について

お薬での治療(経過観察)となった場合

- 内服薬を確実に服用すること

- 血圧を上げるような日常生活動作に注意すること

- 自覚症状が現れた際には、速やかに受診をすること

最も重要なことは、瘤を破裂させないことです。

そのためにも、血圧を下げるお薬が処方されている場合には確実に服用することが重要です。

日常生活においては、血圧や心拍数を上げるような活動を避ける必要があります。例えば、息が上がるような運動、重いものを持ったり排便時のいきみ、ストレス、喫煙などは血圧を上げやすい要素となりますので注意が必要です。

日常生活上で避けることが望ましいこと

- いきむ

- 激しい運動

- イライラする

- 喫煙

注意が必要な自覚症状

- 飲み込みにくい

- 声がかれる

- 胸・背中・お腹の痛み

また、声がかすれたり、食べ物が喉を通りにくくなったり、胸や背中、お腹の痛みがでるなどの自覚症状にも注意しましょう。気になる症状を感じた際は早めに受診されることをお勧めします。