「しびれ」の相談をする前に…

この項目を読む前に…、“しびれ”と言っても色々ありますが、

この項目を読む前に…、“しびれ”と言っても色々ありますが、

- 急に(*時から〜、というのがわかるくらい)しびれが出てきた

- しびれて、手足(特に片側だけ)が動かない(イラストのような感じが典型的)

2つとも当てはまる場合は、直ちに医療機関を受診してください!

(119番か大急ぎで医療機関を探してください!)

そうでない場合は、下の内容をじっくり読んで頂いて大丈夫です。

手足の“しびれ”は

どうして起こるのか?

そもそも、“しびれ”とは何なのでしょうか?よく聞くのは、

“手足がジンジンした感じがする”

“足の裏がピリピリしたような感じがする”

“何かずっと熱いような感じがする”

このような、異常感覚の出現(ジンジン、ピリピリした感じ、熱い感じ)をまとめて“しびれ”と、いうことが多いです。

ただ、中には、

- 痛みを感じにくい→正常感覚の低下が考えられる

- 手足の動きが悪い→運動障害が考えられる

ことを“しびれ”として訴える場合もあります。

原因としては、

- どこかで圧迫されている

例えば、手根管症候群では、手根管(掌側、手首の真ん中に通る管)で神経が圧迫されることで、掌側(特に親指〜薬指)にしびれが生じます。 - 血流が悪くなる

例えば、正座でだんだん足が痺れるのは、膝窩動脈(膝の裏側の動脈)を圧迫することで、足への血流が低下することが原因の一つと考えられています。 - 神経伝達などに関わる代謝(異常な物質の蓄積)の問題

- その他の影響(ビタミン、何らかの炎症、感染症、薬剤など色々)

が考えられますが、複数の原因がある場合もあります。

ちなみに、糖尿病でしびれを自覚する原因としては、上で説明した理由のうち、

- 血流の問題:血糖値が高いことで血管(特に末梢)を傷つける、血液が粘る→末梢神経に栄養などが届かなくなる→神経に障害が生じる→しびれを自覚

- 代謝の問題:糖分の代謝産物が多すぎる、高血糖自体が細胞レベルでダメージを与える→神経に障害が生じる→しびれを自覚

が主に関わります。

どうやって、糖尿病性神経症

(糖尿病による“しびれ”)

と診断するのか?

実は、血糖値と違って、”〇〇という検査で、値が▲▲を超えたら”というような明確な基準があるわけではなく、問診・診察である程度診断し、他の疾患(病気)の可能性を除外していく(この時に、いくつかの検査を行う場合はあります)のが基本になります。

問診

典型的には、以下のパターンになることが多いです。

- ジンジン・ピリピリするような痛み、焼けつく痛み

- “手袋靴下型”といわれるような末梢(足先、手先)に強く、左右対称なパターン

一方、以下のような状況では糖尿病による神経障害の可能性は低いと思われます。

(例外はあります)

発現状況が明確

糖尿病性神経障害の場合、末梢の血流障害・代謝異常が徐々に起こることで発生するため、その症状も徐々に発生することが多いため、「気付いたのが*ヶ月くらい前」「そういえば、しびれを感じるようになった」と、いうケースが多いです。「*日前、*時から」のように発生時間がはっきり分かる場合は、圧迫・血流障害が急に起こった可能性があるので、早めの受診が必要です。

片側性

①と同様ですが、片方だけに末梢の血流障害・代謝異常が起こることは考えにくいです。圧迫・血流障害がいずれか片方に起こった、とまずは考えたくなります。

上肢>下肢

糖尿病神経障害の場合、より長い神経繊維にダメージを来しやすいので、一般的には下肢の方に症状が強く出やすいです。

運動障害がメイン

糖尿病神経障害の場合、より細い神経繊維(痛み・温度を感知する)にダメージを来しやすいので、一般的には異常感覚の問題が強く出てきやすいです。

診察

(靴下を脱いで頂いて)足の状態をチェックするとともに、様々な道具を用いて神経の状態を確認します。(下記参照)

ハンマー

アキレス腱反射を確認します。糖尿病性神経障害では、低下を示すことが多いです。

アキレス腱反射を確認します。糖尿病性神経障害では、低下を示すことが多いです。

音叉

振動覚を確認します。糖尿病性神経障害では、低下を示すことが多いですが、加齢によっても低下するので、解釈には注意が必要です。

振動覚を確認します。糖尿病性神経障害では、低下を示すことが多いですが、加齢によっても低下するので、解釈には注意が必要です。

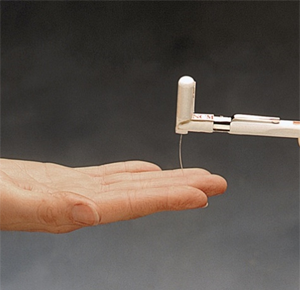

モノフィラメント

触覚を確認します。

触覚を確認します。

検査

他疾患の可能性を除外する目的で行うことが多いです。

ABI(足関節上腕血圧比)

足と腕の血圧を測定する検査です。主に足の付け根から膝にかけての血管が細くなってないかを判断するのに用います。

足と腕の血圧を測定する検査です。主に足の付け根から膝にかけての血管が細くなってないかを判断するのに用います。

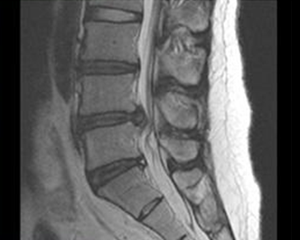

CT、MRI

痺れの原因が、神経の圧迫(ヘルニアによる脊髄圧迫など)や脳血管(脳梗塞など)に由来する可能性がある際に行います。

痺れの原因が、神経の圧迫(ヘルニアによる脊髄圧迫など)や脳血管(脳梗塞など)に由来する可能性がある際に行います。

採血

糖尿病の診断にも必要ですが、他の疾患(ビタミン欠乏など)を除外する際にも行います。

糖尿病の診断にも必要ですが、他の疾患(ビタミン欠乏など)を除外する際にも行います。

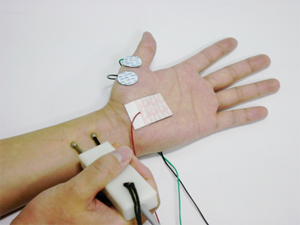

DPNチェッカー、

筋電図・

神経伝導速度検査

神経障害を計測したい場合に用いますが、筋電図・神経伝導速度検査は検査方法が煩雑なため、一部の施設でしか行われておりません。

神経障害を計測したい場合に用いますが、筋電図・神経伝導速度検査は検査方法が煩雑なため、一部の施設でしか行われておりません。

糖尿病性神経症と糖尿病の関係、

あと、他の合併症は?

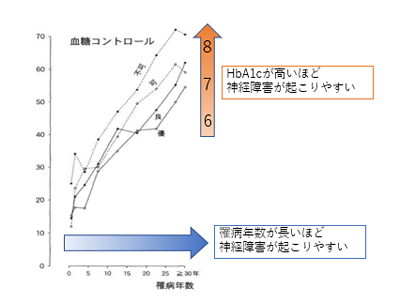

糖尿病神経障害に関しては、

糖尿病神経障害に関しては、

糖尿病を発症してからの年数が長いほど、

(血糖値の)コントロールが悪いほど、

神経症を有する割合が多いので、それだけ糖尿病の状態が良くないことが想定されます。

(右図参照)

2型糖尿病における神経症の有病割合

(優: HbA1c 6.2%未満, 良: HbA1c 6.2-6.8%, 可: HbA1c 6.9-8.3%, 不可: HbA1c 8.4%以上)

さらには、それだけ血管・末梢組織にダメージが出ている→当然、他の細小欠陥障害(腎症・網膜症)や大血管障害(心・脳)にもダメージをきたしている可能性が高いので、それを調べる必要も出てきます。合併症について詳しくは糖尿病の合併症についてのページをご覧ください。

また、血糖コントロールをしっかり行えば、合併症の進展を阻止できるというデータが多数出ていますので、悪化させないためにも糖尿病のコントロールを行うことが大切です!

実は、“痛みを感じにくい”

の方がゾッとする?

このように、“しびれ”を放っておくのは時には危険な状態につながるのですが、“しびれ”だけが問題なのではありません。

実は、神経症が進行すると、神経細胞の数が高血糖・血流不全などの影響によって少なくなることによって、しびれなどの症状よりむしろ感覚が鈍くなってしまうことがあります。実は、その方が“危険な状態”です。と、いうのも“痛み”も体の異常を感知する重要なセンサーであり、これがなくなると、

ケガをしても気づかない

→傷の手当てもせずに放っておく

→やがて、傷口から細菌が進入し、重篤な感染症を引き起こす、

という悪い流れになってしまいがちです。また、壊疽(組織が腐ってしまう)になっても、同様の理由で気づかないこともあります!

気付いてからでは、手遅れになってしまうことも多く、これによって四肢の切断を余儀なくされたり・死亡したりというケースも発生しております。

気になる症状のある方は、お早めに当院までご相談ください。

糖尿病の危険度

セルフチェックリスト

簡単!糖尿病の危険度

セルフチェックリスト

- 40歳以上の男性、または50歳以上の女性

- 家族や親戚に糖尿病の人がいる

- 太っている(BMIが25以上)、または最近体重が増えてきた

※ BMI=体重kg ÷ (身長m)2 - 喉が異常に乾く

- 食べても食べてもやせる、最近急にやせてきた

- 健康診断で、尿に糖が出ていると指摘された

- 尿の臭いが気になる

- 残尿感がある

- 最近、尿の回数が増え、夜中にトイレに行くことが増えた

- 全身がだるい、疲れやすい

- 手足がむくむ

- 夕ご飯を食べた後にすぐ寝てしまう

- 外食が多い

- 1食抜いて、次でどか食いをしてしまう

- 甘いお菓子やジュースをよく口にする

- 運動の習慣がなく、車に乗る機会が多い

- タバコを吸っている

- ストレスの多い仕事をしている

5つ以上当てはまる場合、糖尿病のリスクが高い状態です!お早目に専門の医療機関を受診ください。

べっぷ内科クリニックの

受診予約はこちら