1型糖尿病とは

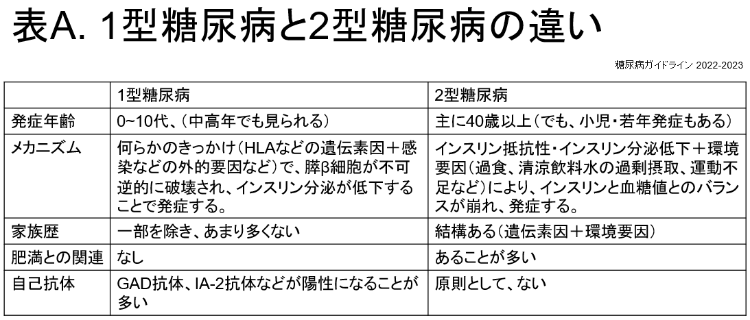

一般的に“糖尿病”と言いますと、2型糖尿病を指すことが多いのですが、1型糖尿病は決定的に異なります。2型糖尿病では、インスリン抵抗性(インスリンの効き目が悪くなる)、並びにインスリン分泌不全(インスリンの生産が追いつかなくなる)が起こることで血糖値が上昇しますが、1型糖尿病では、ある時(感染などがきっかけとなることが多いです)を境に、膵臓にあるβ(ベータ)細胞(インスリンを分泌する細胞)が破壊していき、その結果として処理できなくなった糖が血管に溢れ、血糖値が上昇し、口渇(喉の渇き)・多尿(頻繁にトイレに行く)・倦怠感が生じ、最終的には極度の脱水状態やケトアシドーシスに陥ってしまいます。

シンプルに言いますと、“ある時をきっかけに、膵臓というインスリン産生工場が破壊されていき、処理しきれない糖が血液中にあふれる”状態が、1型糖尿病の状態といえます。

ちなみに、1型糖尿病と2型糖尿病の違いを表にまとめておきます。

同じ疾患でも、患者さんの背景がかなり異なっています。

そもそも、インスリンとは…

このサイトをご覧になっている多くの方は、”インスリン=血糖値を下げる”と、思っていらっしゃるでしょうが…(基本、これでも問題はないのですが…)厳密にいうと少し違います。

実は、インスリンがやっていることは…

血液中のブドウ糖を、細胞内に運ぶ→その結果として、血糖値が下がる

と、いうのがもう少し正確です。

なので、身体を動かすのにも、インスリンは必要不可欠なものであることがお分かりいただけると思います。(あと、脂肪からエネルギーを取り出すルートもありますが、この過程でケトン体という燃えカスの様なものが発生し、これが処理しきれないと、ケトアシドーシスという危険な状態になります…)

1型糖尿病の種類と症状

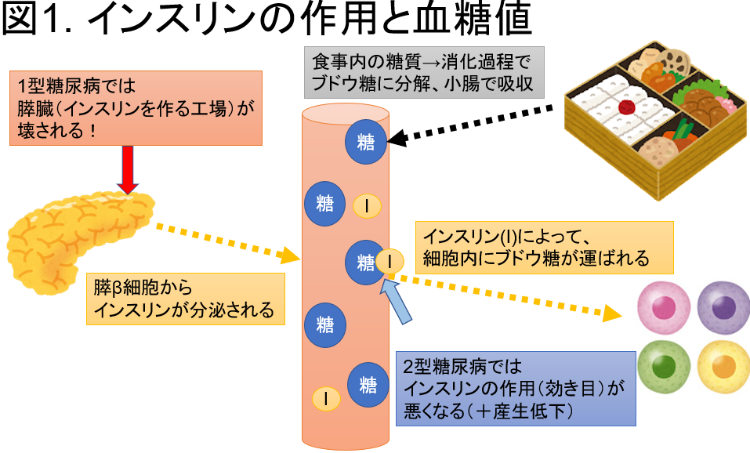

1型糖尿病の種類としては、原因と膵臓のβ細胞破壊のスピードによって分類されます。

原因としては、主に自己免疫性(ある時突然、間違って膵臓を攻撃する抗体が出現→β細胞を破壊する)と特発性(原因ははっきりしないが、膵β細胞が破壊していく)の2種類があります。なお、自己免疫性の場合は、この時に発生する自己抗体(GAD抗体、IA-2抗体、Zn-8抗体など)が診断の際に手がかりになります。あと、2型糖尿病と違って、遺伝や生活習慣の影響は少ないといわれています。

また、種類としては、膵臓のβ細胞破壊のスピードによって、激症・急性・緩徐進行の3タイプに分別されます。

この中では、最も急性1型糖尿病が多いです。典型的なパターンとしては、ある時から、段々自覚症状(喉がやたらと渇く、トイレの回数が増える、夜中にしばしばトイレに行くのに目覚める、身体のだるさが取れない)が出てきて、だんだん悪化(週の単位で進行)していきます。そのうち、強い倦怠感や吐き気がきて、来院されます。そこで血糖値を測ることで見つかる(ちなみに、気をつけないとここをスルーしてしまうこともあります…)と、いう流れです。

中には、さらに病状がひどく進行すると、立てない状態・意識朦朧とした状態で救急車で運ばれ、ケトアシドーシスという極めて危険な状態になって初めて見つかる、ということすらあります。

なお、激症1型糖尿病の場合はこの流れが”日”の単位で進行し、あっという間にケトアシドーシスまで進行してしまいます (ただし、稀なパターンです) 。

一方で、緩徐進行1型糖尿病の場合は進行がゆっくり(月〜年の単位)であるため、一見すると通常の2型糖尿病と区別がつかないため、通常の糖尿病治療が上手くいかないで、原因を調べてみて初めて見つかる、というケースもよく見られます。

(なので、筆者は勝手に”隠れ1型”と、呼んでいますが、”隠れ1型”は公式な病名でないのでご注意ください。)

1型糖尿病は治るの?

残念ながら、現在のところ壊れてしまった膵臓を完治させる手段はありません(最終的に膵臓移植という手がないわけではないですが、特殊な治療になりますので、ここでは割愛します)。したがって、マネージメントとしては、

- いかにして、壊れた膵臓の代わりにインスリンを補っていくか

- わずかに残された膵臓のβ細胞が根絶するまでの時間稼ぎをするか

- 血糖コントロールを安定させ、合併症を防いでいくか

の3点が重要となります。

1型糖尿病の治療について

先程も述べたように、インスリンを出す力がほぼなくなっている状態ですので、基本はインスリン注射による治療になります。色々な方法がありますが、一言で言うと、“いかにして、膵臓がやってきたインスリン分泌を再現させるか?”というのが治療をうまく行っていく鍵になります。

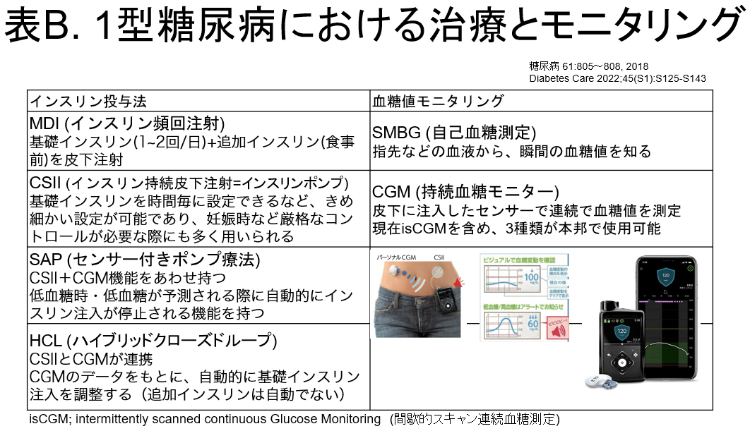

下の表が、1型糖尿病の治療についてまとめです。

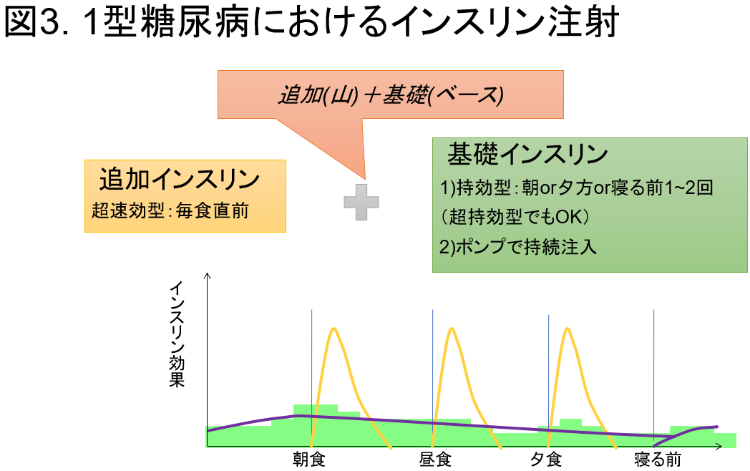

詳しくは別のページで説明しますが、原理としては、基礎インスリン(細胞内にブドウ糖を絶えず供給するのに、必要なインスリン)と、追加インスリン(食事を摂ったときに、上昇する血糖値に対応するのに必要なインスリン)をどうやって補うか?ということがポイントになります。

あと、自己血糖測定や持続血糖モニターなどによる血糖値モニタリングを使って、インスリンを調整することも欠かせません。

なお、内服薬も補助的な役割を果たすため、インスリンと併用で用いることもありますが、2022年現在で保険適応による使用が認められているのは、SGLT2阻害薬とαグルコシダーゼ阻害薬の2種類のみとなっております。

もちろん、食事療法や運動療法も欠かせませんが、大切なのは、体に必要な食事・運動をしっかり行った上でインスリンを調整することであり、慣れれば食事・運動の状況を把握し必要なインスリンを調整する術を身につけていくことで、生活の自由度を増していく(最終的には糖尿病のない状態とほぼ変わらない生活を送る)ことが可能になっていきます。