下肢静脈瘤とは?

公益財団法人 循環器病研究振興財団発行 「知っておきたい循環器病あれこれ」第97号より引用

公益財団法人 循環器病研究振興財団発行 「知っておきたい循環器病あれこれ」第97号より引用

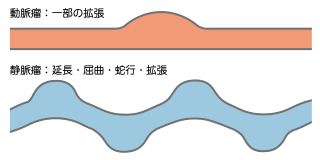

「静脈瘤」とは、静脈が伸びて曲がり、数珠玉のように膨れ上がった状態で、主に脚の静脈に起こります。動脈にできる「動脈瘤」では、動脈の一部が膨れてこぶ状になりますが、「静脈瘤」では、一部だけということはまれで、ほとんどが数珠玉状に膨れています。

動脈と静脈の違いは何ですか?

心臓から各臓器まで酸素や栄養を運ぶ経路が「動脈」、各臓器から老廃物などを心臓に運ぶ経路が「静脈」です。動脈は、心臓の鼓動に応じて血液が流れているので、脈拍を触れることができます。動脈は弾性に富んでおり力強い拍動になります。静脈は、心臓による血液を吸引して戻す力はほとんどなく、動脈の流れが静脈血を押し上げたり、呼吸の圧力によって静脈の流れを助けています。

さらに静脈は、「重力」の影響を受け、心臓より高い位置では、重力によって心臓まで血液を戻します。心臓より低い位置では、第二の心臓とも呼ばれる脚の筋肉の収縮によって血液を押し上げていきます。静脈には、「静脈弁」という弁があり、血液の逆流を防いでいます。

どんな人が「静脈瘤」になりやすいですか?

脚の静脈血を心臓まで押し戻すためには、重力に逆らわなければいけませんが、その役割を担うのは「静脈弁」と「脚の筋肉」です。その弁の機能が悪くなったり、筋肉の低下もしくは不活動によって静脈血は滞り、静脈の壁にかかる圧力が高くなっていきます。その結果、静脈の壁が膨らんでいき、静脈瘤が起こります。静脈瘤との関連因子としては、高齢、女性、妊娠、肥満、便秘、立ち仕事の多い人などが挙げられています。

下肢静脈瘤の種類

大きく分けて2つの種類に分けることができます。ひとつは、脚の表面の比較的太い静脈の血管で起こる伏在型静脈瘤、もうひとつは、伏在型の静脈より枝分かれした血管で起こる軽症静脈瘤(側枝静脈瘤、網目状静脈瘤、蜘蛛の巣状静脈瘤)です。

下肢静脈瘤の症状は?

- 足のむくみ(浮腫)

- 足のだるさ、重さ(倦怠感)

- 足のほてり

- こむら返り

- 足のしびれ

- かゆみ、色素沈着、皮膚の硬化、皮膚潰瘍(うっ滞性皮膚炎)

- 赤く腫れて痛む(血栓性静脈炎)

軽症静脈瘤では、何の症状も現れないことが多いですが、伏在型静脈瘤では、足のむくみ、だるさ、重く感じる、こむら返り、しびれなどの症状が出る場合があります。ただ症状がひどくないようなら、治療を必ずしないといけない、ということはありません。しかし進行すると、皮膚の色素異常(色素沈着)、発疹、皮膚潰瘍などがみられることもあり、うっ滞性皮膚炎や血栓性静脈炎となり、ここまでひどくなると治療をしないといけません。

下肢静脈瘤も肺塞栓症の原因になるのですか?

これはよく頂く質問です。「下肢静脈瘤」も「深部静脈血栓症」も足の静脈に起こる疾患ですが、全く異なる病気です。「下肢静脈瘤」は放っておいても命にかかわることはありませんが、「深部静脈血栓症」は放っておいた場合、命にかかわることが起こり得るので、“治療をしないといけない“病気です。

「下肢静脈瘤」にも血栓ができることはあります(血栓性静脈炎)が、肺塞栓症にはなりません。そのため重症度は高くありません。ただ血栓性静脈炎の場合は足の痛みや腫れがひどくなるため、「下肢静脈瘤」でもこの場合は治療をする必要性があります。

下肢静脈瘤の検査

基本的に下肢静脈瘤は、見た目で分かるので視診、触診を行います。

その後、超音波検査(エコー)にてより詳しく静脈の太さ、形状、血流状態(逆流の有無)を確認します。

下肢静脈瘤の治療

下肢静脈瘤は命に関わる病気ではありません。そのため下肢静脈瘤があるからといって、必ずしも治療を行わなければいけない訳ではありません。

下肢静脈瘤は命に関わる病気ではありません。そのため下肢静脈瘤があるからといって、必ずしも治療を行わなければいけない訳ではありません。

治療適応となるのは、脚のだるさや重さがある場合、むくみや皮膚炎となっている場合、美容的に問題のある場合などです。

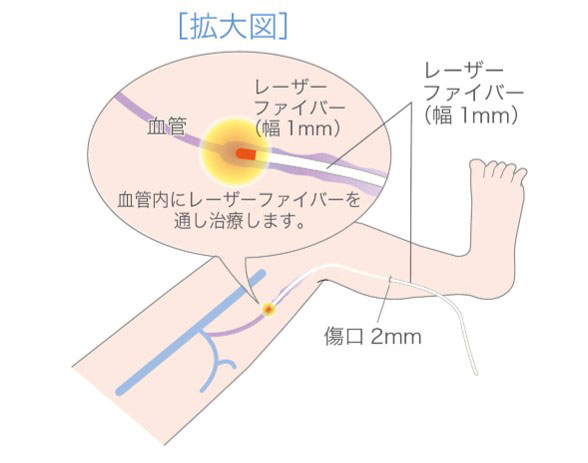

治療方法は、静脈の中に細い管(カテーテル)を入れて、中からレーザー(高周波の熱)で静脈を焼いて塞ぐ治療法が一般的です。

その他、外科的ストリッピング術という、瘤になって不要になった静脈を抜き取る手術などもあります。

下肢静脈瘤を予防するには?

適度な運動

脚の筋肉は「第二の心臓」ともいわれ、筋肉の収縮する力によって静脈血を心臓へ押し戻す補助ポンプの役割を担っています。その為、適度な運動によって脚の筋肉を鍛えることで、脚の筋ポンプ作用が正常に働き、静脈瘤ができるのを防ぎます。

脚の筋肉は「第二の心臓」ともいわれ、筋肉の収縮する力によって静脈血を心臓へ押し戻す補助ポンプの役割を担っています。その為、適度な運動によって脚の筋肉を鍛えることで、脚の筋ポンプ作用が正常に働き、静脈瘤ができるのを防ぎます。

一日中デスクワークなど長時間同じ姿勢になることを避けることも大切です。意識的に時間を決めて体を動かすことが大切です。ウォーキングやジョギングのような有酸素運動は直接的な血栓予防にもなりますし、下肢静脈瘤の原因ともなる肥満を解消することに繋がります。

適度な水分補給

血液濃度を下げることで、血栓をできにくくします。 ※カフェインの入ったコーヒーや紅茶の飲み過ぎは、カフェインの尿量を増やす作用によって飲んだ量以上に尿が出ることがあるので注意してください。

弾性ストッキング

脚を圧迫することにより、脚の筋肉の補助ポンプ機能を促進します。ただストッキングで圧迫するため、強さのコントロールが重要です。強く圧迫しすぎると、皮膚がめくれたりしますので、自分の足にあった弾性ストッキングを選ぶことが重要です。

脚を圧迫することにより、脚の筋肉の補助ポンプ機能を促進します。ただストッキングで圧迫するため、強さのコントロールが重要です。強く圧迫しすぎると、皮膚がめくれたりしますので、自分の足にあった弾性ストッキングを選ぶことが重要です。